組み立てキットを使って自作に挑戦!

[第348回]

●クローンディスク作成

前回からの続きです。

IDE to USB変換ツールを使ったところATA接続型HDDがWindows7パソコンで認識できました。

そこで中古で購入した2.5インチHDD(500GB)に#11と#14のクローンディスクを作成してみることにしました。

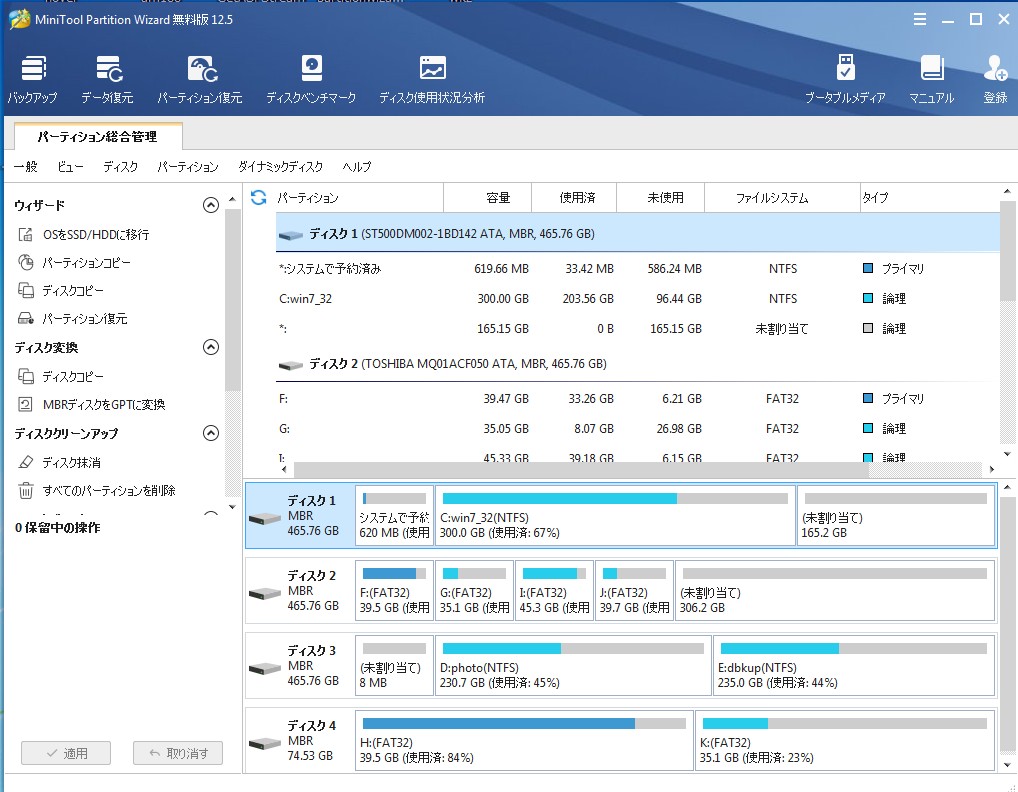

使ったのはMiniTool Partition Wizardです。

「ディスクコピー」の機能を使うと簡単にクローンディスクを作成することができます。

下はクローンディスクを作成した後の画像です。

操作を再現するために最初からやるとよいのですがハードディスクのコピーは特にデータが多い場合には時間がかかるので今回は結果の画面のみお見せします。

最初にテスト的に#14のクローンを作ったのですがうまくできたのでそこに#11のパーティションも追加してしまうことにしました。

ディスク2が2.5インチのハードディスク(500GB)です。

F:とG:が#14のコピーでI:とJ:が#11のコピーです。

私自身のための備忘録として書き加えておくことがあります。

上に書きましたように最初にディスク2に#14(ディスク4)のクローンを作成しました。

それをWindows98SEパソコンのマザーボードに接続して試したところうまく起動しました。

このWindows98SEパソコンのマザーボードにはIDEコネクタのほかにSATAコネクタもあります。

クローンを作成した2.5インチHDDはSATAです。

そこまでうまくできたので次の段階としてそのクローンディスク(2.5インチHDD)をまたWindows7に接続して今度はHDDUSB変換ツールに#11を接続しもう一度MiniTool Partition Wizardを使い2.5インチHDDに#11のC:ドライブとD:ドライブを「パーティションコピー」でコピーしました(ディスクコピーではありません)。

ところが不思議なことがおきました。

そのようにして作成した2.5インチHDDをWindows98SEのマザーボードに接続して起動したところ上の画面のディスク2がそのHDDなのですが後からコピーしたI:とJ:がC:とD:として起動してしまいました。

私の認識では当然F:G:I:J:がC:D:E:F:になるはずだったのですが。

Windows98SEの上ではI:J:のみが見えてF:G:は見えません。

うーん。

何なんでしょう。

Windowsは実に奇奇怪怪であります。

ともあれ上の画面のようにWindows7でMiniTool Partition Wizardを使えば4つのドライブが認識できて、Windows7のエクスプローラでも同じように認識できました。

ここまではとりあえずのテストのつもりだったのですが、ちょっと想定外のことも含めて都合よくことが運びましたのでちょいと疑問有りですけれど新たに作った2.5インチのクローンディスク上で#14(F:G:)の中の今年5月〜6月のデータファイルを#11(I:J:)に追記することにしました。

その作業はTeraCopyを使いました。

これも優れもののフリーソフトです。

TeraCopyは[第333回]で紹介しました。

使い方は極めて簡単です。

Windows標準のエクスプローラのコピーとほぼ同じ操作です。

今回の場合F:ドライブからI:ドライブにコピーするように操作すると条件の設定によって「すでに存在する同一ファイル以外」をコピーしてくれます(差分コピー)。

(Windows7の)エクスプローラだとファイルが多すぎてエラーになってしまいます。

この作業の後で同様にしてG:からJ:への「差分コピー」も行ないました。

実はF:からI:へのコピーでは実行中にコピー先(I:)のディスク容量が足りないというメッセージが表示されました(G:からJ:へのコピーでも同じでした)。

最終的には不足する事はないのですがコピー作業の過程では処理未済のファイル(この時点ではI:に同一ファイルがあるかどうかは不明なので)一時的に容量不足という計算になってしまうようです。

I:の後ろにはJ:があるためI:を拡げるためにはまずJ:を後ろに移動する必要があります(と同時にJ:もディスクサイズを大きくしました)。

というようなまるでマジックのようなこともMiniTool Partition Wizardだといとも簡単に出来てしまいます。

なんとも有り難い優れもののツールです。

上の画像でもとの#14、#11ではF:とI:、G:とJ:は同じサイズでそれをディスク2にコピーした直後はそのようになっていました。

実は上の画像はサイズを拡げた後の画像なのでF:とI:、G:とJ:のサイズが異なっています。

拡張前のサイズはF:とI:がH:と同じ39.5GBでG:とJ:はK:と同じ35.1GBでした。

そのように作業した結果2.5インチHDDは#11に#14の5月以後のファイルを追記した形でのクローンディスクとなりました。

そこには#14のC:D:ドライブもコピーされていますがせっかくコピーしたのですからそれは削除しないでそのまま残します。

下はWindows98SEパソコンのマザーボードに上記によって作成した2.5インチHDDクローンディスクをSATAケーブルで接続した写真です。

左側は外した3.5インチHDDです。

この状態でPIC12F629TESTプログラムがPIC12F629フォルダにあることが確認できました。

これは#11にはあって#14にはないファイルです。

#11は今年5月にトラブルが発生したために取り外して#14に交換しました。

したがって#11には5月以降に作成したファイルはないのですが(それは#14にあります)2.5インチHDD上で#14のパーティションから#11のパーティションにファイルコピーを行なったため2.5インチHDDの#11のパーティションには今年6月までのすべてのファイルが存在することになりました。

上の画像で25/04/14のファイルの下に25/06/13のファイルが見えます。

これによって2.5インチHDDが#11と#14の足りないところを補完した完全なクローンディスクになっていることが確認できました。

以上でPICWRITERの作業中に割り込むかたちで書くことになったWindows98SEパソコンについての顛末をひとまず終わります。

ここでひとまずと書きましたのはWindowsパソコンについては他にもっともっと書くことがいっぱいあるからです。

超安価に入手したWindows11パソコンについて書かなければなりません。

そしてそして。

Linuxについてのあれこれも書かなければいけません。

いずれも昨年暮れから今年にかけて経験したことです。

あっという間にもう半年が過ぎてしまいました。

PICWRITERについて書きつつそれらについても時間をみつけて書いていくつもりです。

パソコンをつくろう![第348回]

2025.7.3upload

前へ

次へ

目次へ戻る

ホームページトップへ戻る