組み立てキットを使って自作に挑戦!

[第347回]

●IDE to USB変換

前回はATA接続型HDDをWindows7パソコンが認識しないというまさかの事態に直面して、その先どうするのだ?というところで時間切れになってしまいました。

ATA(IDE)が時代遅れだということは十分承知しております。

しかし手元にはIDEコネクタしかないマザーボードのWindows98SEパソコンが少なくとも2台は現役で生きています。

当然クローンディスクを作ってバックアップを取っておくとしたらやっぱり同じATA接続型のHDDしかありません。

勿論そんなことは承知していますからバックアップ用としてATA型HDDも何台か予備で用意しています。

しかしそれらを使ってどうやってバックアップをするのかというところでつかえてしまいました。

Windows98SEはまだまだ現役で使えますよなんてことを書いていますけれど、色々なツールを使うということになるとさすがにWindows98SEでは荷が重過ぎます。

いまどきはWindows10が当たり前でそれもいよいよWindows11に乗り換えなくてはという時代です。

でも私の場合まだWindows7が現役の真っ最中。

ならばHDDのバックアップをするならWindows7でやることになります。

ということになるとなんとしてでもWindows7パソコンにIDE(ATA)HDDを接続しなければそこから先に進めません。

そこで思い浮かんだのが近年は何でもかんでもUSB全盛。

そういえばHDDもUSB接続で、つうのがありますよね。

ひょっとして。

IDEからUSBに変換するツールなんてものもあるのでは?

こういうときにはGoogle様です。

さっそく検索してみましたら。

あれ?

これって中日電工のサイトじゃないの?

すっかり忘れておりました。

そのものずばり。

IDE to USB変換ツールというのを5年前に試しておりました([第285回])。

確かどこかに置いてあったはず。

捜してみましたら本棚の隅にケースに入った状態で置いてありました。

私のかすかな記憶では試してみたけれど役には立たなかったということだったのでは。

あらためて記事を読んでみましたらこのときは目的が違っていました。

IDEコネクタが不調になってしまったマザーボードに対してATA型のHDDをこのツールでUSBに変換してそれでWindowsを起動してみようとしたけれど結局起動できなかったという記事です。

今回はそれで起動するというのではなくて、バックアップを取るためにHDDの中身のイメージが読めればよいのです。

せっかくこんなおあつらえ向きのツールを持っていたのですからこれはやってみるしかありませんでしょう。

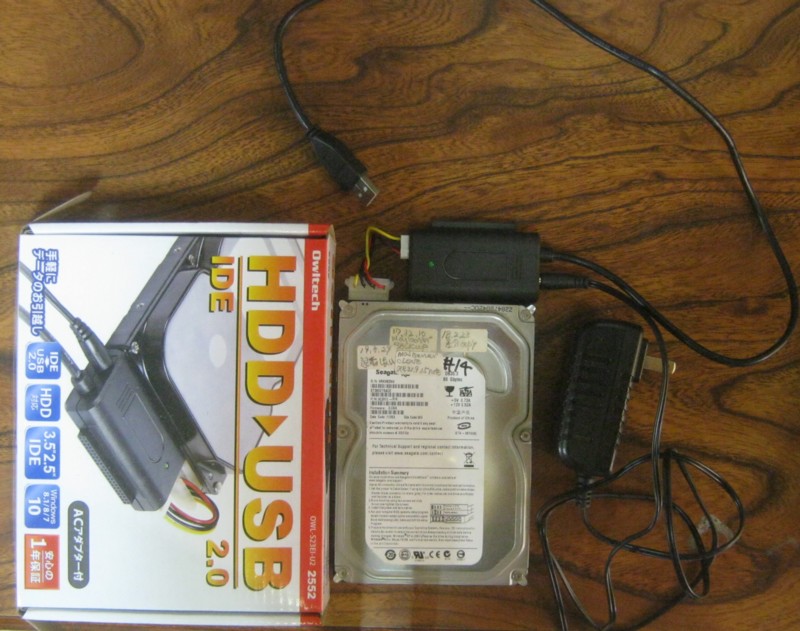

こんな感じでATA型HDDに接続します。

写真上方にあるのがUSBケーブルで右側はACアダプタです。

以前はもっぱらMaxBlast5を使ってハードディスクの丸ごとバックアップを圧縮ファイルとして作成していました。

1TBとか2TBとかという大容量のハードディスクに複数のバックアップファイルを保存しておこうと考えたからです。

しかしどこかにも書きましたが後になって解凍できない事例が出てきたことと十分な台数のハードディスクを中古で安価に確保できたことからそれなら圧縮などせずともそのままクローンディスクを作ったほうが確実ではないかというように考えが変わりました。

あのですね。

圧縮ソフトは便利なのですがやっぱり危険が伴います。

万一解凍できなかったらアウトです。

暗号化などもそうですね。

なんですか最新版のWindows11ではデフォルトの設定でBitLockerが有効になってしまうのだとか。

あな恐ろしや。

まるでウィルスに乗っ取られたのと同じじゃありませんか。

なんだそれ?

とお思いの方はGoogle様などで検索してみてください。

恐いですよお。

そりゃあそういうものが必要な場合もありますでしょう。

でも普通の庶民でかつ個人用のパソコンでそれがノートパソコンだったとしても外に持ち出すことなどしないというのでしたらそんなものなど危険極まりないだけで何のメリットもありませんでしょう。

つい余談になってしまいました。

ハードディスクをそのまま丸ごとコピーしてクローンディスクを作るということでしたらMaxBlast5でもできますが、やってみるとMiniTool Partition Wizardのほうが使い易いですね。

MiniTool Partition Wizardは[第315回]で紹介しました。

ということで今回はそれを使ってみました。

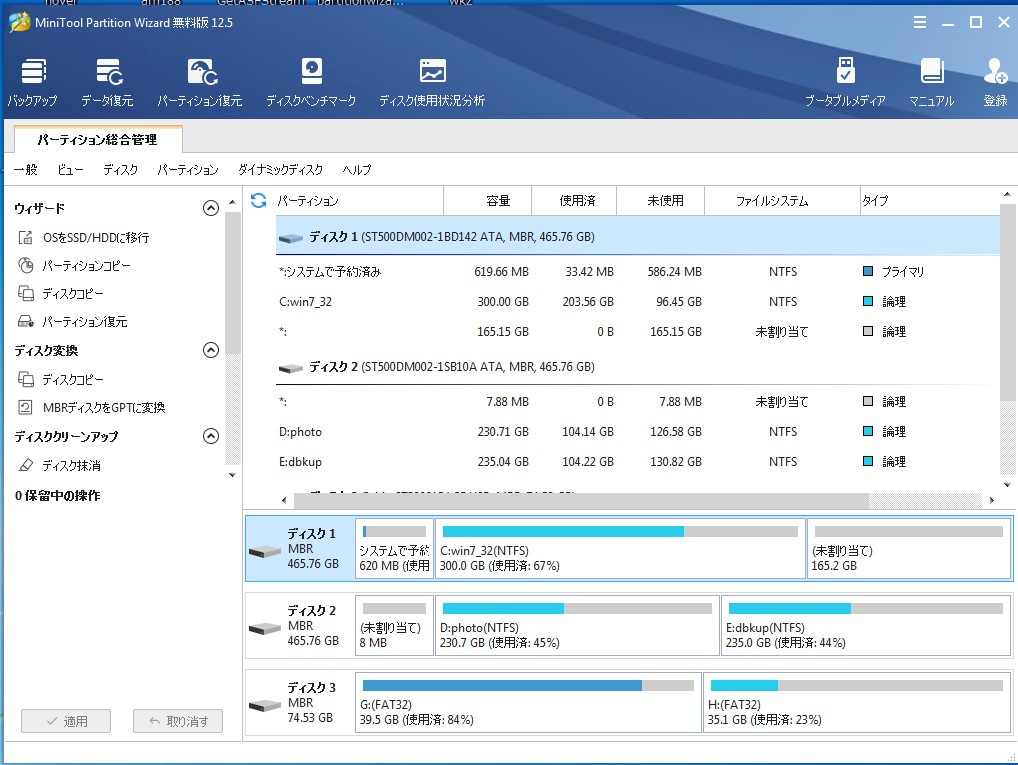

パーティションウイザードというだけあって起動すると接続している全てのハードディスクの中身(パーティション)が表示されます。

ディスク3がIDE−USB変換ツールを使ってUSB接続したATAハードディスク#14です。

#14は80GBのハードディスクでC:ドライブとD:ドライブにパーティションを分けています。

ドライブレターは他のドライブとの関係で別のレターに置き換えて表示されます。

ここではG:とH:になっています。

ハードディスクの中身が表示されたのでこれならこれを読み込んでクローンディスクを作ることができそうです。

せっかく2.5インチのハードディスクも何台か入手したので今回はそれをクローンディスクにしてみます。

クローンディスクの作成は左側の表示にある「ディスクコピー」を実行します。

空のハードディスクを接続しておいて「ディスクコピー」をクリックしてあとは表示にしたがって操作を進めることで接続されているほかのハードディスクの丸ごとコピーをすることができます。

説明の途中ですが説明が長くなってしまいますので今回はここまでにします。

次回に続きます。

パソコンをつくろう![第347回]

2025.7.2upload

前へ

次へ

目次へ戻る

ホームページトップへ戻る