超ローコストPICWRITERの製作

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「PICBASICコンパイラ」からスピンオフ!!

過去記事を参照することなどを考えて該当する過去記事は「PICBASICコンパイラ」のまま連載回もそのままとします。

以後は前回記事からの流れで[第236回]からとします。

「PICBASICコンパイラ」はなるべく早く連載を再開したいと考えています。

PICはローコスト、高機能で種類も豊富なお手軽マイコンですがプログラムを書き込むためのWRITERが必要です。

それをできるだけ安価に作ってしまおうというプロジェクトです。

最終的には製品化を考えています(組立キット、完成品)。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

[第263回]

●PIC16F883

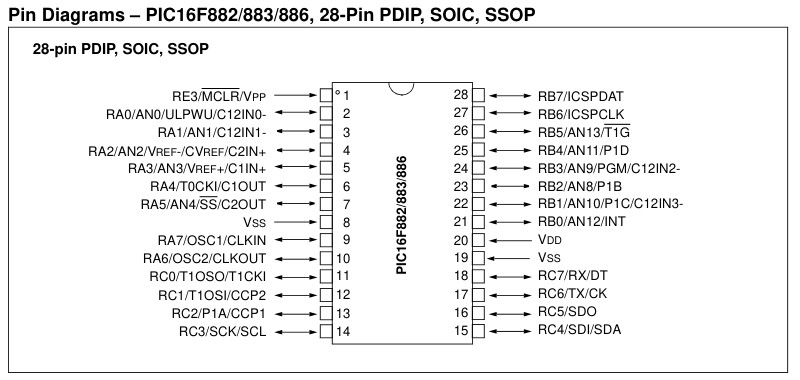

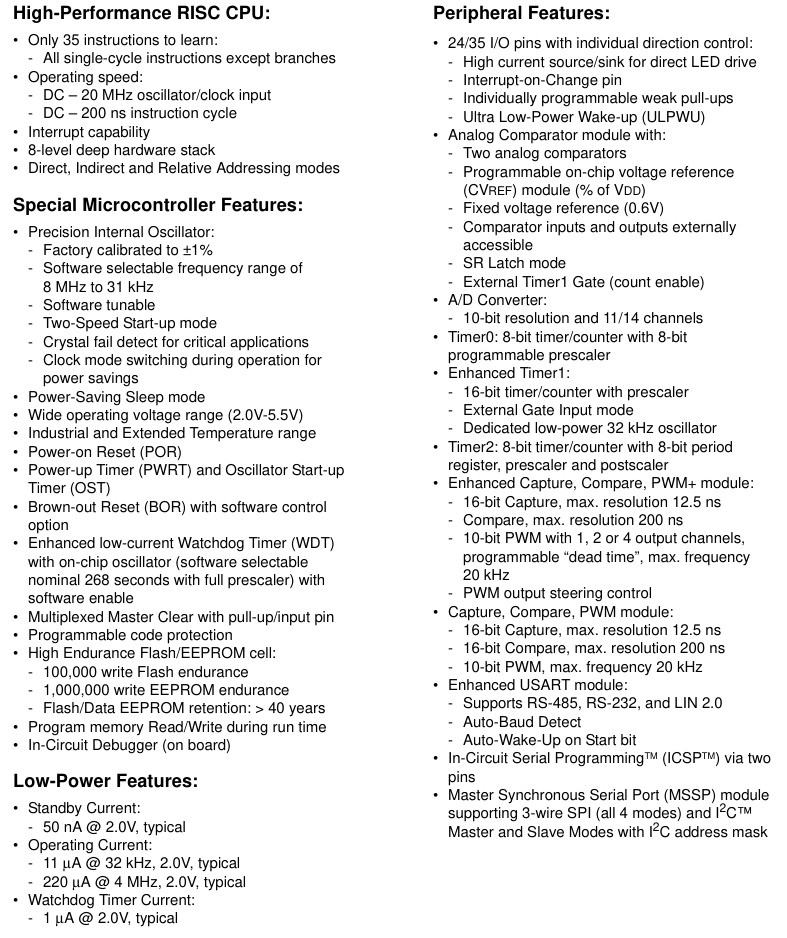

PIC16F883は28pinのPICです。

PIN数が多いのでI/Oポートもたっぷりありますから入出力端子がたくさん欲しい用途に適しています。

ND80KL/86ボードの7セグ表示/キー入力に使っています。

仕入れの都合でPIC16F883の代わりにPIC16F886を使うこともあります。

PIC16F883とPIC16F886はメモリサイズが違うだけなので同じプログラムで使うことができます。

PIC16F627/628とかPIC18F13K50/14K50などと同じです。

[出典]Microchip Technology Inc. PIC16F883 Data Sheet

[出典]Microchip Technology Inc. PIC16F883 Data Sheet

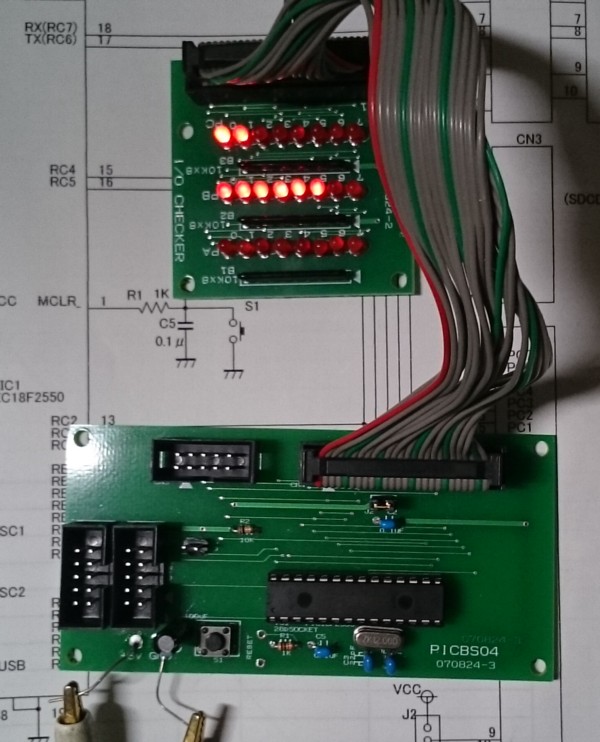

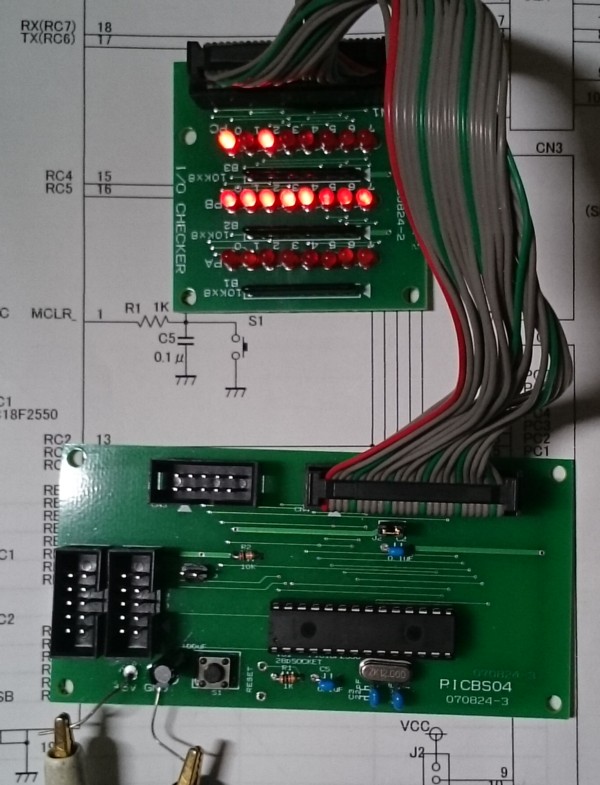

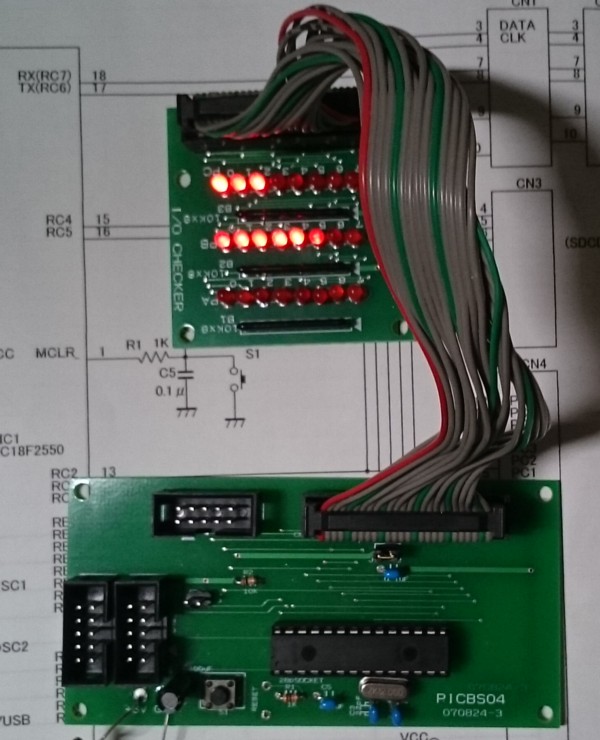

下はPIC16F883用に作ったテストプログラムです。