PICBASICコンパイラ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

まるでインタプリタ。でもコンパイラです。超カンタン超シンプルです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

[第210回]

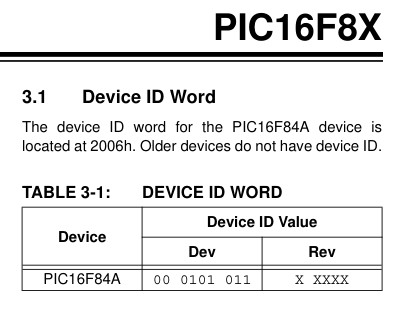

●PIC16F84(6)デバイスが見つからない?

このところ書いておりますようにPIC16F84、PIC16F627のERASE問題に頭を悩ませられてきました。

前回ではやっととりあえずの解決策をみつけて少しはほっとしました。

もっともそれは前回書きましたように根本的な解決策というよりも言うなればちょっと苦しい合格点すれすれの解決策です。

それでとりあえずは一件落着したことにしてしまいましょうというようなものですが。

やっぱり納得できないのですよねえ。

ちゃんとドキュメントの通りにやっているつもりなのですけれど。

なぜそれがその通りにできないのか。

やっぱり諦めきれません。

そこのところを追求してすっきりしたい。

実に往生際が悪いと言いますか、まことに悲しい性(さが)なのであります。

そんなわけで。

なんとなく悶々とした数日を過ごしておりました。

ここで「おりました」と過去形で書いておりますのは。

そうなんです。

今日になって、やっと晴れてクリアできました!

久し振りにすっきりした気分になりました。

やっぱり最後まで諦めずにとことん粘ってみるものです。

ま。

そのことにつきましては近日中に書くことにいたします。

今回はそこに至る過程であれこれ試行錯誤をしている過程で経験してしまったハプニングといいますか事件についてであります。

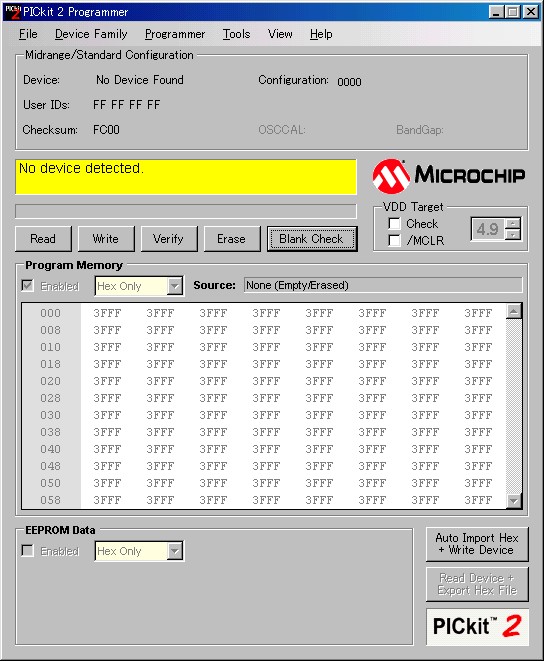

あれこれ悩んでいるなかでちょいと確認してみたいことがあって、テストに使っていたPIC16F84を秋月のPICプログラマPICKIT2にかけてみたところ。

ぬあんと。

認識してくれません。

げっ。

えらいこっちゃあああ。

これはPIC16F84の話です。

’A’がついたPIC16F84Aはそこそこ所有しております。

まだ秋月でも入手できます…はず。

うわっ。

た、高い!

1個550円!

そらもう使えんわあ。

ですけれど。

とにかくまだ入手可能です。

でもPIC16F84はもう入手できません。

ま。今更探してまで入手する気はありませんけれど。

しかし。

テスト用には今や貴重なOnly oneです。

あれ?

でも確か今まで普通にテストに使っていたはす。

念のため開発中の自前のPIC WRITERで確認してみました。

テストプログラムのHEXファイルをロードして/PICWRコマンドを実行しました。