組み立てキットを使って自作に挑戦!

[第352回]

●クローンディスク作成(4)MiniTool Partition Wizard(2)

前回からの続きです。

確認してみたところWindows11パソコンにはすでにMiniTool Partition Wizardがダウンロード済みでした。

いつダウンロードしたのか記憶にありません。

さらに確認してみたところV12.9でした。

このWindows11デスクトップパソコンを中古で購入したのは今年の3月でした。

MiniTool Partition Wizardの現在のバージョンはV13.0です。

多分購入してからそれほど経っていないときにダウンロードしたのではないかと思います。

最近は滅法忘れっぽくなってしまいましたのでなんでもメモしておかないと駄目ですね。

どこにメモしたのかを忘れてしまったりして。

えっと。

つまらないヨタを言っていないでとにかくダウンロード済みのMiniTool Partition Wizard V12.9を試してみることにしましょう。

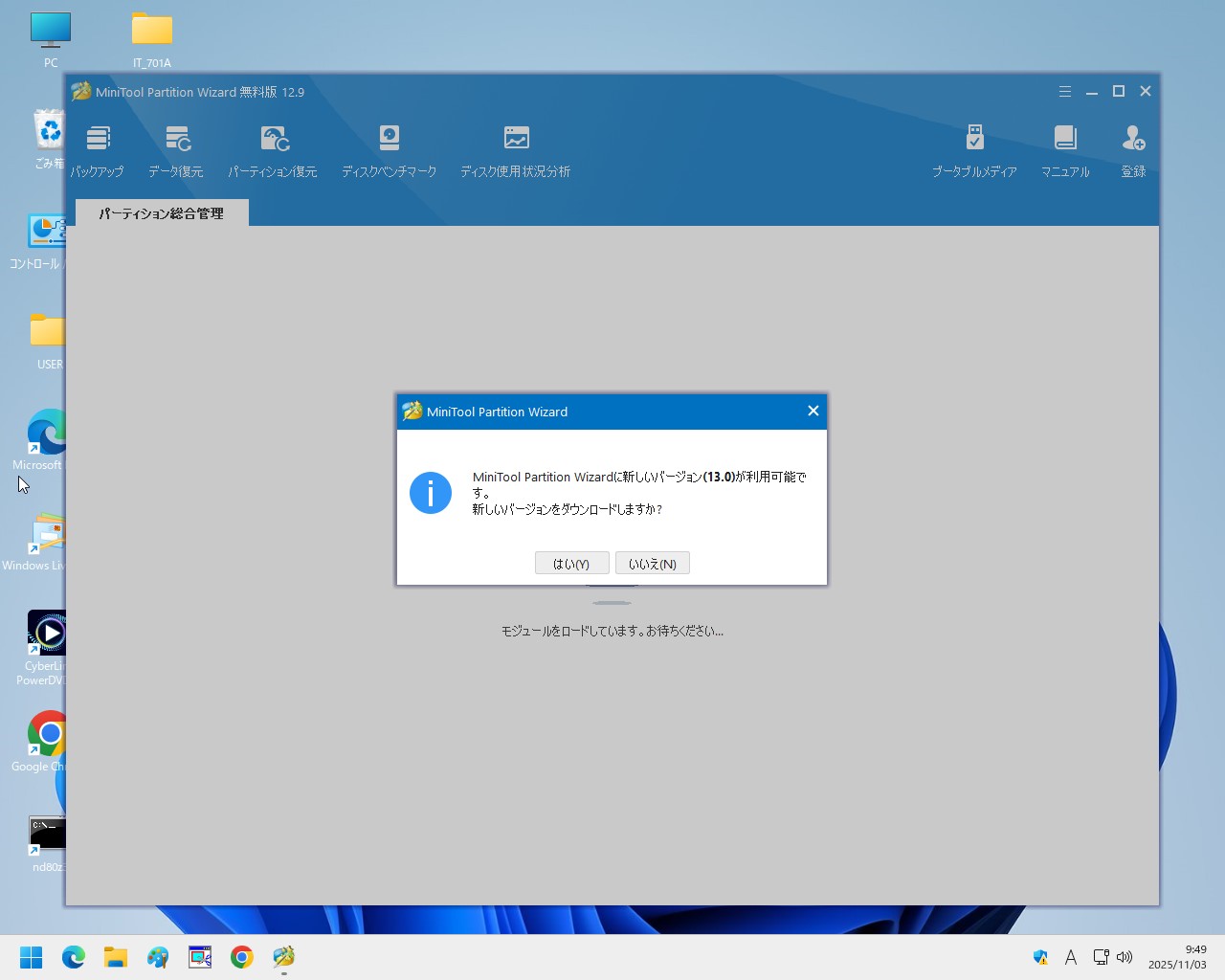

MiniTool Partition Wizardを起動しました。

バージョンアップを勧められますが今はV12.9をテストしたいのでここは「いいえ」をクリックします。

大体においてバージョンアップすると後悔します。

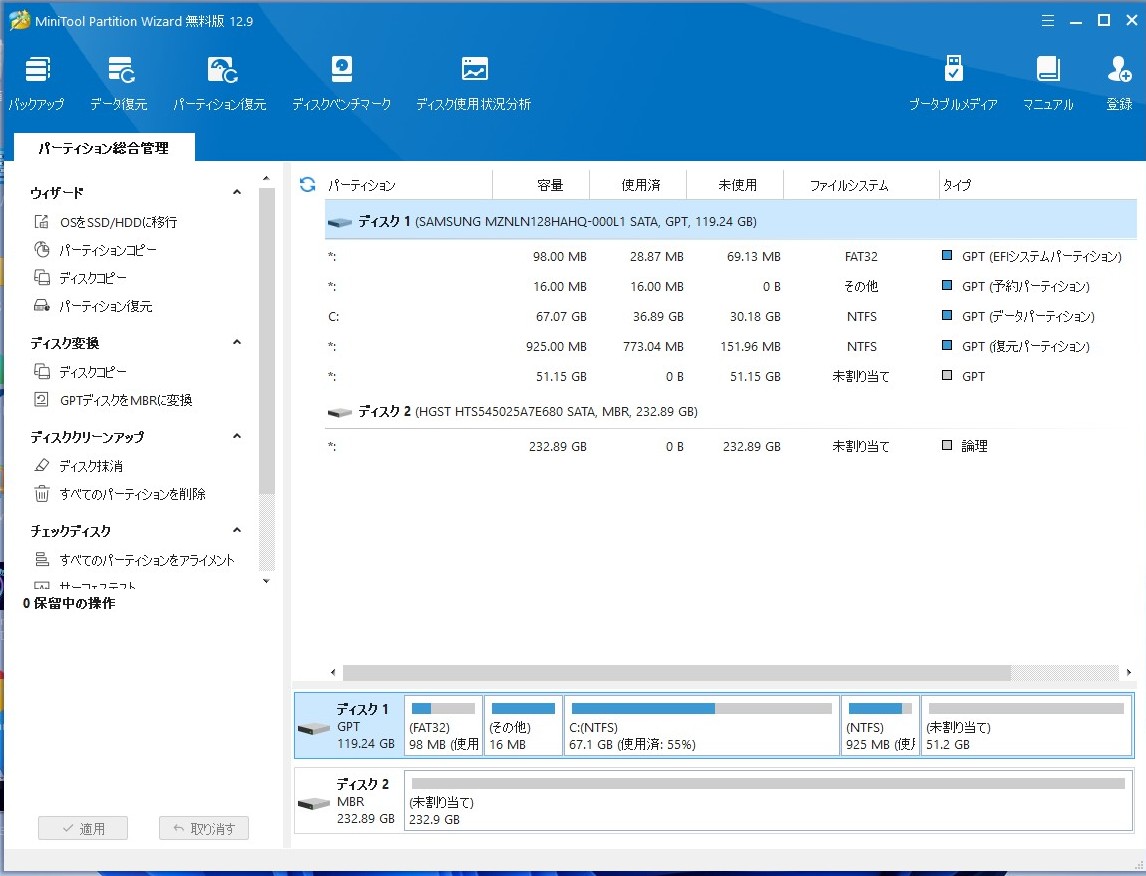

接続されているハードディスク(またはSSDディスク)の情報が表示されます。

そうでした。

肝心のことを説明していませんでした。

目的のディスクをどう接続するのかというその方法についてです。

自作パソコンの場合でしたら大抵はマザーボード上にSATAコネクタが4個はあるはずなのでそこの空いているコネクタを利用します。

こんな感じです。

めちゃめちゃケーブルだらけです。

私の場合これが普通です。

常在戦場であります。

メーカー製のパソコンはぎりぎりの設計であることが多く余分なものは無いことが多いです。

メーカー製のデスクトップパソコンの場合SATAコネクタはHDD用とDVDドライブ用の2本だけしかないのが普通だと思います。

そこで今回はとりあえず今は使わないDVDドライブ用のケーブルを外してそれを流用します。

楕円で囲ったのがDVDドライブから外したSATAケーブルと電源ケーブルです。

左上がDVDドライブです。

そのケーブルをターゲットのハードディスクにセットします(下の写真)。

今はテストですから間に合わせで空いている2.5インチハードディスクをセットしました。

ノートパソコンの場合この方法は多分とれないと思います。

その場合には別の方法を考えます。

MiniTool Partition Wizardの説明に戻ります。

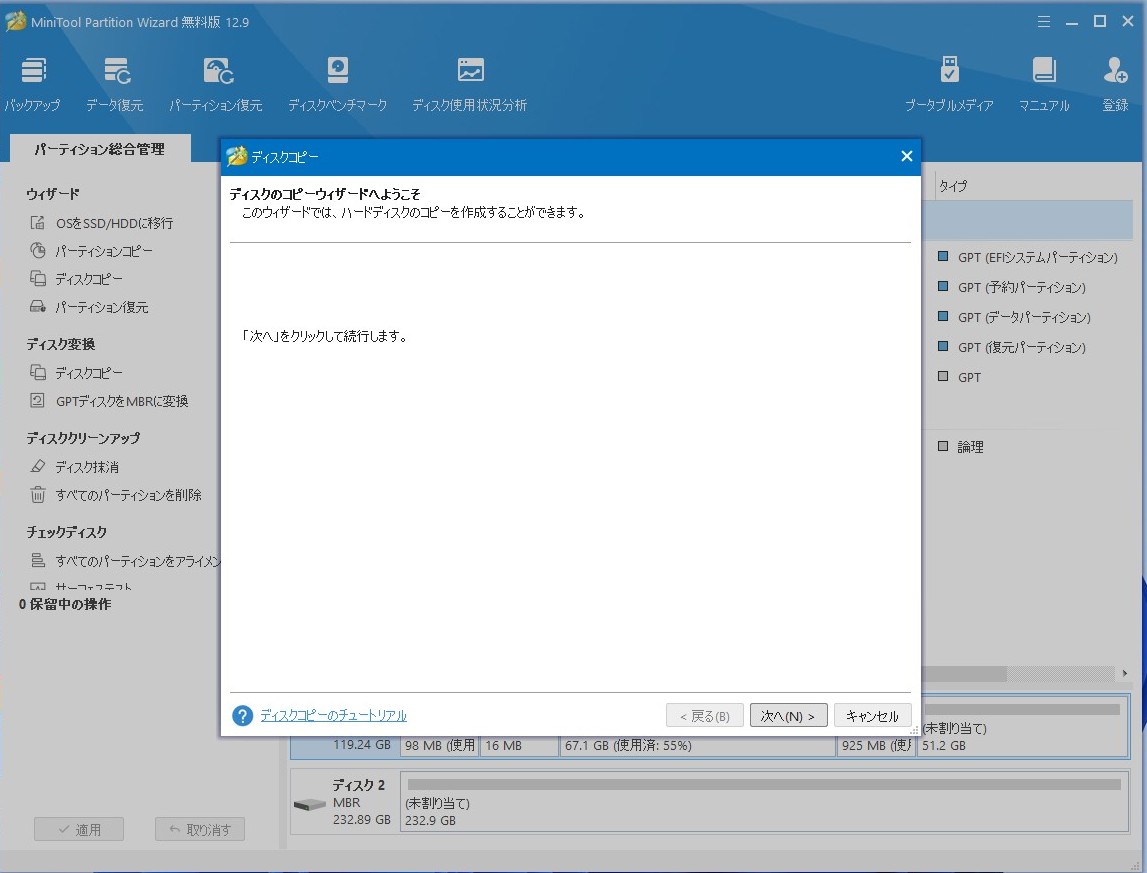

左側に表示されている選択肢の中からディスクコピーを選択します。

「次へ」をクリックします。

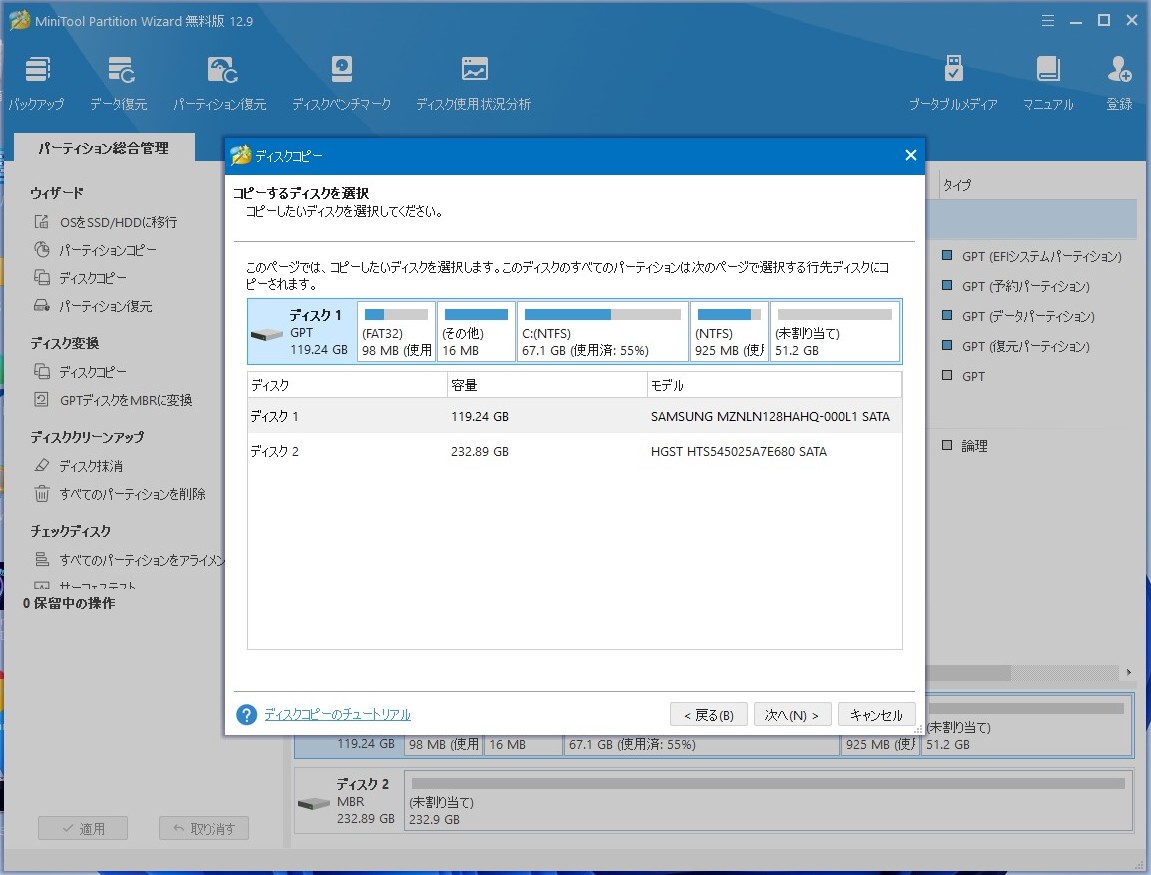

コピー元のディスクを選択する画面になりますからこの例の場合ではディスク1を選択します(下の画像)。

すると選択したディスクのレイアウトが表示されます。

これで間違いがなければ「次へ」をクリックします。

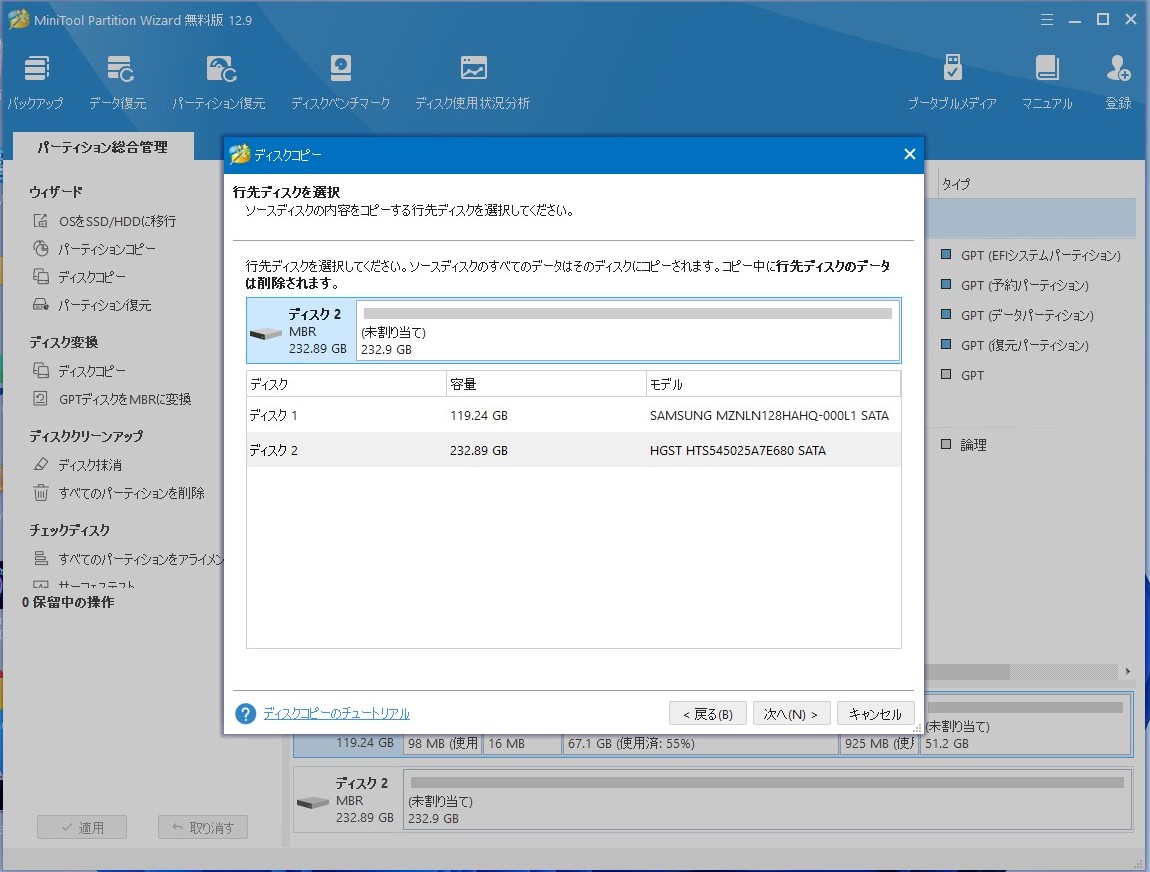

するとコピー先のディスクを選択する画面になります(下の画像)。

この例の場合にはディスク2を選択します。

選択したディスクのレイアウトが表示されます。

ここでは空のディスクを接続しましたから中身は空っぽですが何かに使っていたディスクを流用した場合にはその中身がそのまま表示されます。

コピー先のディスクはコピー元のディスクで上書きされますからコピー先のディスクを消去などしておく必要はありません。

これで間違いがなければ「次へ」をクリックします。

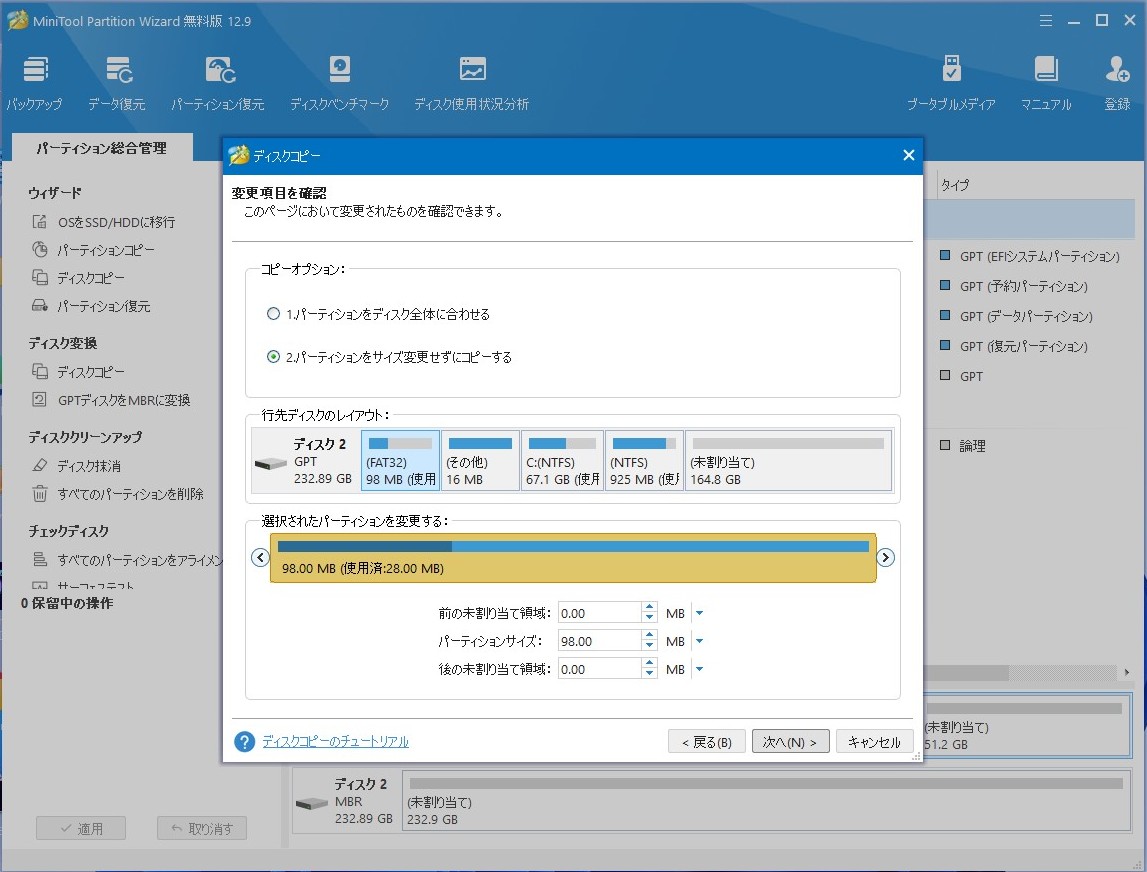

レイアウトの変更の要否を選択する画面になります(下の画像)。

通常はコピー先のディスクのサイズはコピー元のディスクのサイズと同じかそれよりも大きいものにします。

コピー元のディスクよりも小さいサイズのディスクを接続した場合クローンディスクが正しく作成されない場合があります。

元のディスクよりもサイズが大きい場合には元のディスクのレイアウトのままコピーするか(その場合には後ろに未割り当てのスペースが残ります)、コピー先に合わせて各パーティションのサイズを拡げるかの選択をここでします。

サイズの変更はあとでもできますからここでは「2.パーティションをサイズ変更せずにコピーする」を選択します。

「次へ」をクリックします。

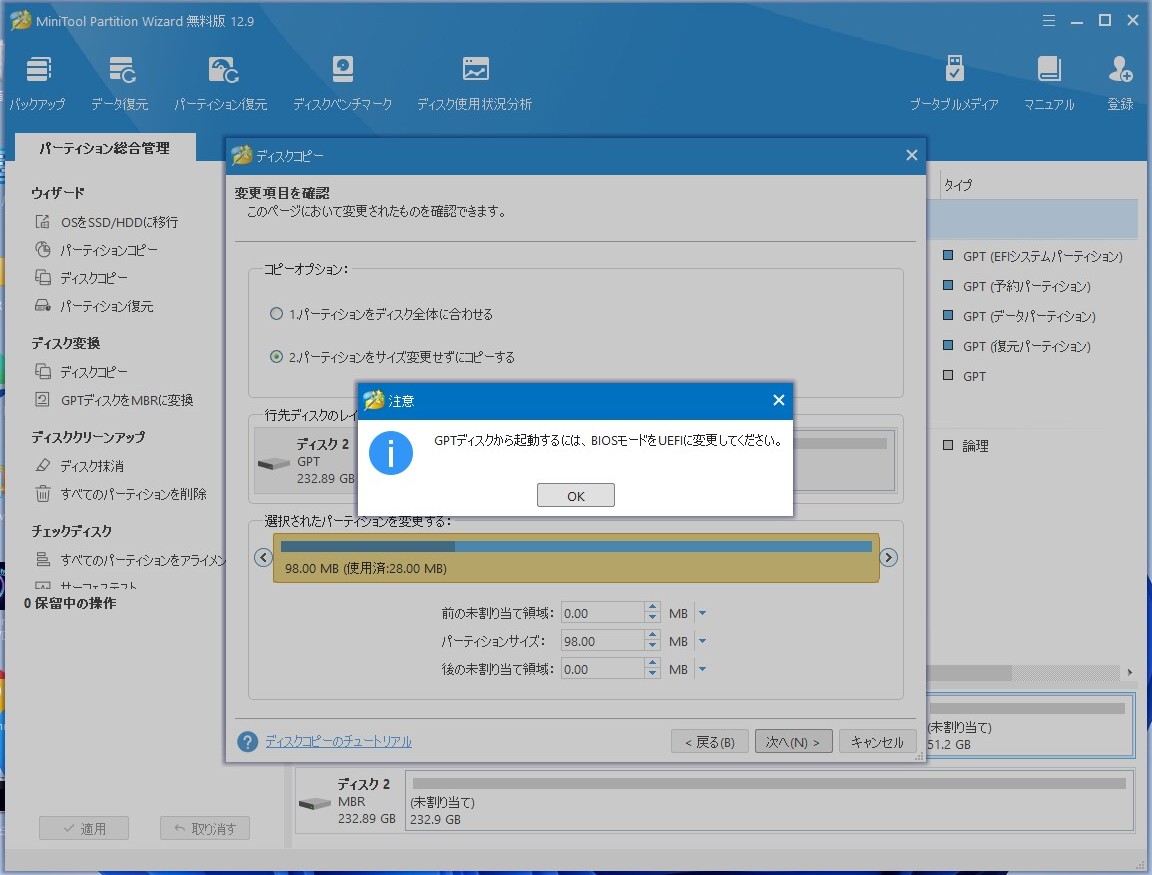

あれ?

メッセージが表示されました。

今までこんなものが表示されたという記憶はないのですけれど。

GPTディスクって何?

UEFIって何さ?

GPTはディスクのパーティション管理の方式のようです。

Windows7以前はMBRで管理していたのですがハードディスクのサイズ容量の増大に伴いより柔軟なディスクレイアウトの管理ができる方式としてGPTなるものが使われるようになったということのようです。

コピー元のディスクは現在このWindows11パソコンにCドライブとして実装していて現にそれでちゃんと起動しているわけですからBIOSもそのように変更されているはずです。

ああそうか。

ひょっとしてMBR方式のままのWindows7を使ってこの作業を行なった場合を想定してのメッセージか。

本当のところはわかりませんがここはひとまずスルーしてもよいでしょう。

「OK」をクリックします。

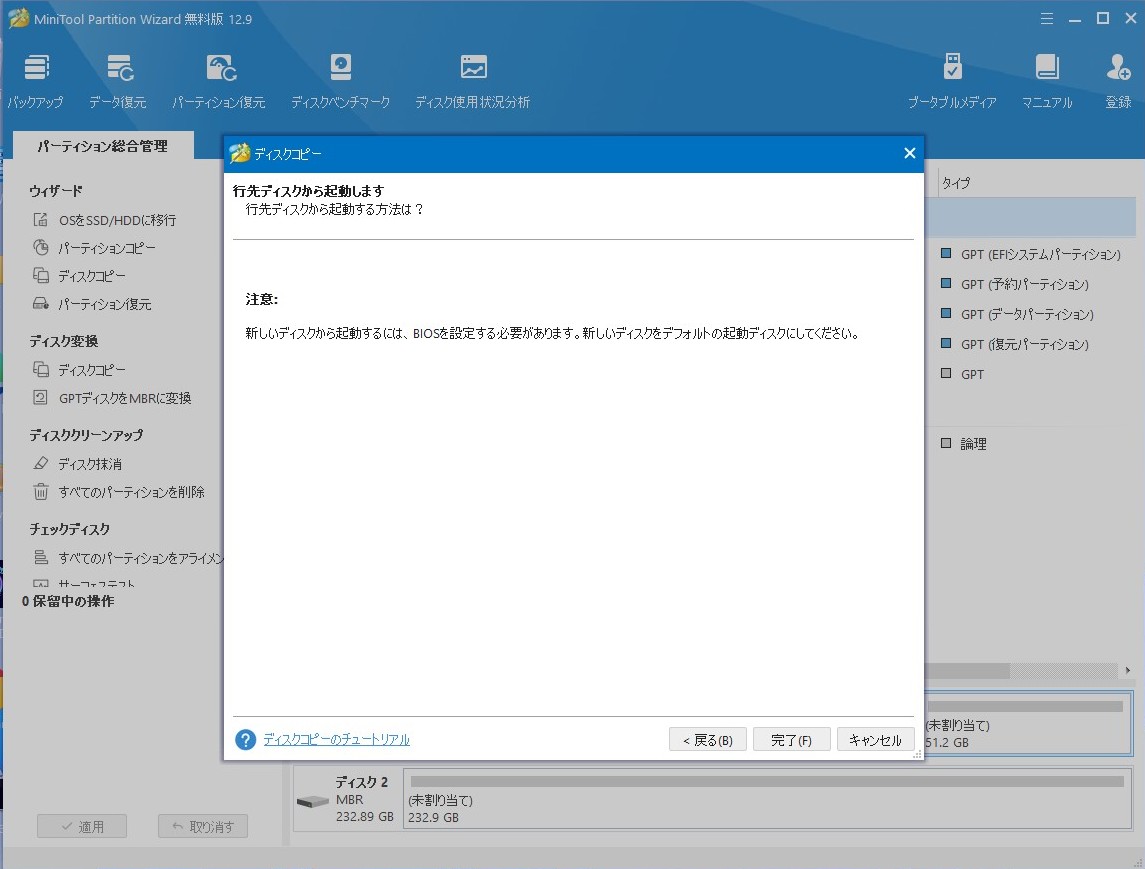

「注意」が表示されました(下の画像)。

今回の接続のままコピー作業を行なったあと、その接続状態でコピー先のディスクで起動したい場合には当然BIOSで起動順序の変更をする必要があります。

それはそれはご丁寧なご忠告で。

一旦電源を切って元のディスクを外してそこにコピー先のディスクをセットして立ち上げた場合にはBIOSの変更は不要です。

あれ?

でもここまでえらくスムーズに来てしまいましたですね。

なんだ。

V12.9でもクローンディスクは作れるではありませんか。

糠喜びでありました。

ジャーン!

「完了」をクリックしましたら。

よくやるよ。

ここまで引っ張っておいてさ。

ね。ね。ここまでやってきたんだから。

あと一息ですよお。

ここで止めたら残念でもう寝られないでしょお。

1年でたったの8800円ですよお。

安いでしょお。

買っちゃいましょお。

絶対にお買い得ですって。

むむむむむ。

どうしましょう。

次回に続きます。

パソコンをつくろう![第352回]

2025.11.5upload

前へ

次へ

目次へ戻る

ホームページトップへ戻る