extern ”C” {

を置いて、そしてソースプログラムの最後のところにも、もしC++でコンパイルするならば、最後のその位置に

}

を置きますよ、ということです。

Hidsdi.hにそのようにして書き加えたものをHidsdi2.hとして作業中のフォルダに置き、そしてテストプログラムHidtest1_8_d.cppの、

#include "hidsdi.h"

を

#include "hidsdi2.h"

に直してから、コンパイルしてみました。

PICでUSBを!(知識ゼロからのスタートです)

PIC18F14K50のUSB機能を100%自前のソフトで制御する試みです。しかもアセンブラで!

| 当記事は2009年12月から「TTLでCPUをつくろう!」というタイトルの もとにほとんど毎日連載をしてきたものを再編集したものです。 |

2011.7.10 前へ 次へ 目次へ戻る ホームページトップへ戻る |

| ☆C++でUSB(HID)アクセスプログラムを作成 PIC側のプログラムはC18コンパイラを使わずPICアセンブラで作成しますが、パソコン側のUSB(HID)アクセスプログラムはBorland C++コンパイラで作成します。 しかしこれがまた難物で悪戦苦闘の連続でありました。 |

[第43回]

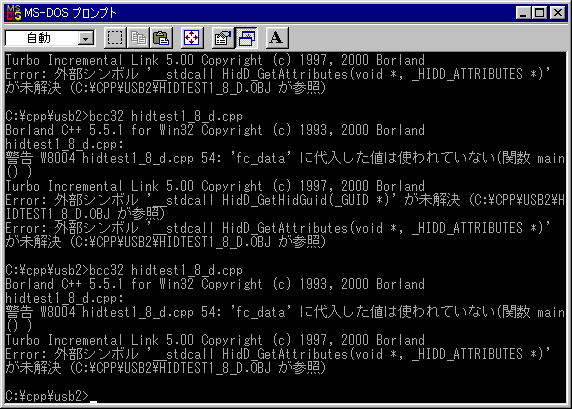

●「外部シンボル …が未解決」

今回は、2ヶ月も前に書きました、[第40回]からの懸案でありました、「外部シンボル …が未解決」という意味不明のエラーがいよいよ、といいますか、やっと「解決」いたします。

わかっていらっしゃる方には、何てこともないようなエラーメッセージなのでしょうけれど、全然わかっていらっしゃらない私といたしましては、こういう意味不明のメッセージに直面すると、もうどこから手をつけていったらよいものか、途方に暮れてしまいます。

これが昔ですと、中区栄の丸善とか星野書店とかなどに足を運び(ああ。当地名古屋のお話です)、専門書のコーナーに入り浸りで片っ端から目次や索引をめくってまわる、ということになるのでありますが、今は有難い時代で、たいていのことはインターネットでけりがついてしまいます。

で、ネットで検索をして回りましたところ、なんとか見えてまいりました。

どうやら、この「未解決」というのは、そういう関数がみつからないよ、ということを意味しているらしいのですね。

うう。それなら、業界用語などをお使いにならないで、「みつからない」と直截におっしゃっていただきたいですう。

そんなわけのわからない業界用語をお使いになるものですから、パラメータがおかしいのか、とかまたWindowsのバージョンが違うのか、など悩まないでもよいところで悩んでしまって、何日も空費してしまうのでありますから…。

はなから、「みつからない」と言っていただければ、それはそれでいくらなんでもこれはおかしいぞ、ということで、それなりに調べ方もありますでしょうに。

だってincludeしておりますヘッダーファイルを調べましたら、ちゃんと定義してあるじゃありませんか。

Hidsdi.hの前半部分を以下に示します。

/*++

Copyright (c) 1996 Microsoft Corporation

Module Name:

HIDDLL.H

Abstract:

This module contains the PUBLIC definitions for the

code that implements the HID dll.

Environment:

Kernel & user mode

Revision History:

Aug-96 : created by Kenneth Ray

--*/

#ifndef _HIDSDI_H

#define _HIDSDI_H

#include <pshpack4.h>

//#include "wtypes.h"

//#include <windef.h>

//#include <win32.h>

//#include <basetyps.h>

typedef LONG NTSTATUS;

#include "hidusage.h"

#include "hidpi.h"

typedef struct _HIDD_CONFIGURATION {

PVOID cookie;

ULONG size;

ULONG RingBufferSize;

} HIDD_CONFIGURATION, *PHIDD_CONFIGURATION;

typedef struct _HIDD_ATTRIBUTES {

ULONG Size; // = sizeof (struct _HIDD_ATTRIBUTES)

//

// Vendor ids of this hid device

//

USHORT VendorID;

USHORT ProductID;

USHORT VersionNumber;

//

// Additional fields will be added to the end of this structure.

//

} HIDD_ATTRIBUTES, *PHIDD_ATTRIBUTES;

BOOLEAN __stdcall

HidD_GetAttributes (

IN HANDLE HidDeviceObject,

OUT PHIDD_ATTRIBUTES Attributes

);

/*++

Routine Description:

Fill in the given HIDD_ATTRIBUTES structure with the attributes of the

given hid device.

--*/

void __stdcall

HidD_GetHidGuid (

OUT LPGUID HidGuid

);

|

(これより前の部分省略)

Revision History:

Aug-96 : created by Kenneth Ray

--*/

#ifdef __cplusplus

extern "C" {

#endif

#ifndef _HIDSDI_H

#define _HIDSDI_H

(この間省略)

#ifdef __cplusplus

}

#endif

|

つまり、もしC++でコンパイルするならば、このソースプログラムの、その位置に

extern ”C” {

を置いて、そしてソースプログラムの最後のところにも、もしC++でコンパイルするならば、最後のその位置に

}

を置きますよ、ということです。

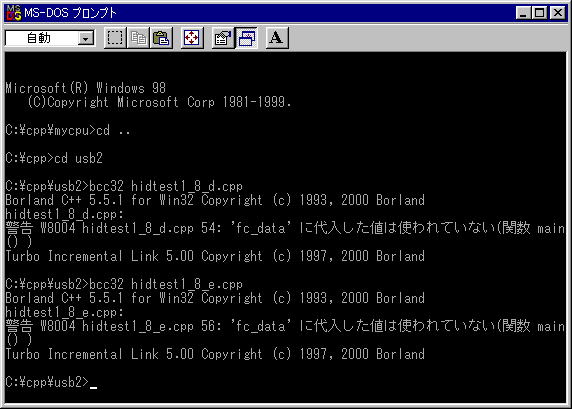

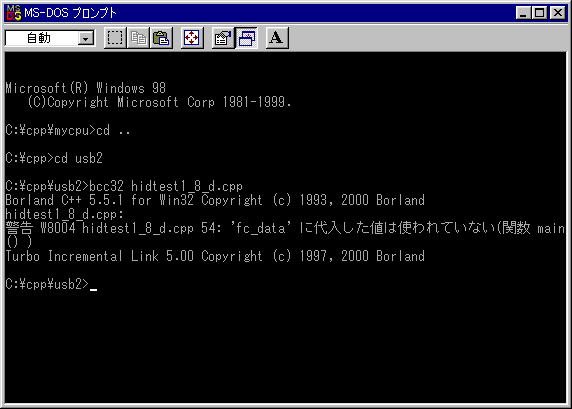

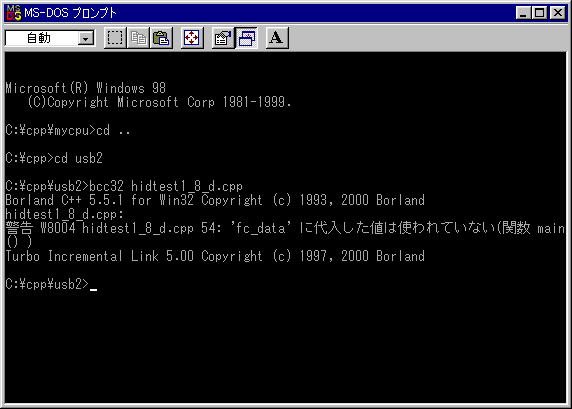

Hidsdi.hにそのようにして書き加えたものをHidsdi2.hとして作業中のフォルダに置き、そしてテストプログラムHidtest1_8_d.cppの、

#include "hidsdi.h"

を

#include "hidsdi2.h"

に直してから、コンパイルしてみました。

おお。エラーは出なくなりました。

うう。

しかし。

最初は、ちょいとかっこいい、と思った、

#ifdef __cplusplus

ですけれど、よくよく考えてみると、それもなんだか回りくどいのではないですかあ。

「もしも」、も何も、私ははじめからC++を使うつもりなので、そのほかの言語を使うつもりはさらさらありませんから、この #ifdef

__cplusplus は全く余計な気がします。

それならば、いっそ、こんな具合にできませんかねえ。

Hidsdi.hはもとの最初のままのものを使うことにしまして、HIDテストプログラムの、

#include "hidsdi.h"

のところを、

extern "C" {

#include "hidsdi.h"

}

|