•Wڈ€‚s‚s‚k‚¾‚¯پiپIپj‚إCPU‚ً‚آ‚‚낤پIپi‘g—§‚ؤƒLƒbƒg‚إ‚·پIپj

(ƒzƒ“ƒg‚ح‚V‚S‚g‚bپA‚b‚l‚n‚r‚ب‚ٌ‚¾‚¯‚اپcپj

پm‘و‚R‚O‚X‰ٌپn

پ™پ™پ™‘g—§گà–¾ڈ‘‚ج‘±‚«‚إ‚·پ™پ™پ™

پœپm‚SپnƒŒƒWƒXƒ^‰ٌکH

‚Sپ|‚PپDپ@‚h‚b‚جژو•t‚¯

‰؛‚ج•\‚ة‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤ‚h‚b‚ًژو•t‚¯‚ؤƒnƒ“ƒ_•t‚¯‚ً‚µ‚ـ‚·پB

‚h‚b‚ة‚حپAŒü‚«‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBپ@ٹشˆل‚¦‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚و‚’چˆس‚µ‚ب‚ھ‚çچى‹ئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

| •”•i”شچ† |

•”•i–¼ |

ƒsƒ“گ” |

| IC16 |

HC03 |

‚P‚S |

| IC30 |

HC32 |

‚P‚S |

| IC42 |

HC32 |

‚P‚S |

| IC102 |

HC244 |

‚Q‚O |

| IC103 |

HC244 |

‚Q‚O |

| IC104 |

HC244 |

‚Q‚O |

| IC105 |

HC244 |

‚Q‚O |

| IC106 |

HC244 |

‚Q‚O |

| IC119 |

HC373 |

‚Q‚O |

| IC120 |

HC373 |

‚Q‚O |

| IC121 |

HC373 |

‚Q‚O |

| IC122 |

HC373 |

‚Q‚O |

| IC123 |

HC373 |

‚Q‚O |

| IC131 |

HC373 |

‚Q‚O |

| IC132 |

HC373 |

‚Q‚O |

| IC144 |

HC244 |

‚Q‚O |

| IC145 |

HC244 |

‚Q‚O |

| IC165 |

HC373 |

‚Q‚O |

| IC166 |

HC373 |

‚Q‚O |

| IC180 |

HC244 |

‚Q‚O |

| IC193 |

HC244 |

‚Q‚O |

| IC214 |

HC373 |

‚Q‚O |

پœ‚Sپ|‚QپDڈWچ‡’ïچR‚جژو•t‚¯

‰؛‚ج•\‚ة‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤڈWچ‡’ïچR‚ًژو‚è•t‚¯‚ؤƒnƒ“ƒ_•t‚¯‚ً‚µ‚ـ‚·پB

ڈWچ‡’ïچR‚ة‚حŒü‚«‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

Œü‚«‚ًٹشˆل‚¦‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚و‚’چˆس‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

| •”•i”شچ† |

•”•i–¼ |

•\ژ¦پAŒ`ڈَ |

| B19 |

2.2Kx8 |

9pin,222 |

| B20 |

2.2Kx8 |

9pin,222 |

| B21 |

2.2Kx8 |

9pin,222 |

| B22 |

2.2Kx8 |

9pin,222 |

| B23 |

2.2Kx8 |

9pin,222 |

| B25 |

2.2Kx8 |

9pin,222 |

| B26 |

2.2Kx8 |

9pin,222 |

| B30 |

2.2Kx8 |

9pin,222 |

پœ‚Sپ|‚RپD’ïچR‚جژو•t‚¯

‰؛‚ج•\‚ة‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤ’ïچR‚ًژو•t‚¯‚ؤƒnƒ“ƒ_•t‚¯‚ً‚µ‚ـ‚·پB

’ïچR‚جگFƒRپ[ƒh•\ژ¦‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‡T•”•i•\‚ج‚ئ‚±‚ë‚إگà–¾‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إپA“K‹XژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

| •”•i”شچ† |

•”•i–¼ |

•\ژ¦پAŒ`ڈَ |

| R6 |

100K |

’ƒچ•‰©‹à |

| R7 |

100K |

’ƒچ•‰©‹à |

| R8 |

100K |

’ƒچ•‰©‹à |

| R24 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R25 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R27 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R28 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R29 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R30 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R31 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R32 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R33 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R34 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R35 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R37 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R38 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R45 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R46 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R47 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R50 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

| R66 |

1K |

’ƒچ•گش‹à |

پœ‚Sپ|‚SپDƒRƒ“ƒfƒ“ƒT‚جژو•t‚¯

‰؛‚ج•\‚ة‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤƒRƒ“ƒfƒ“ƒT‚ًژو•t‚¯‚ؤƒnƒ“ƒ_•t‚¯‚ً‚µ‚ـ‚·پB

| •”•i”شچ† |

•”•i–¼ |

| C2 |

0.1ƒت‚eƒZƒ‰ƒ~ƒbƒN |

| C3 |

0.1ƒت‚eƒZƒ‰ƒ~ƒbƒN |

| C4 |

0.1ƒت‚eƒZƒ‰ƒ~ƒbƒN |

| C5 |

0.1ƒت‚eƒZƒ‰ƒ~ƒbƒN |

پœ‚Sپ|‚TپD”Œُƒ_ƒCƒIپ[ƒh‚جژو•t‚¯

‰؛‚ج•\‚ة‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤ‚k‚d‚cپi”Œُƒ_ƒCƒIپ[ƒhپj‚ًژو•t‚¯‚ؤƒnƒ“ƒ_•t‚¯‚ً‚µ‚ـ‚·پB

‚k‚d‚c‚حژہ‘•–§“x‚ھچ‚‚‚ؤ’ïچR‚ب‚ا‘¼‚جƒpپ[ƒc‚ئ“¯‚¶•¶ژڑƒTƒCƒY‚إ•”•i”شچ†‚ً•\ژ¦‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB

ڈ¬‚³‚¢•¶ژڑ‚إ”شچ†‚ج‚ف‚ً•\ژ¦‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB

”شچ†‚ج‚ظ‚©‚ةگMچ†–¼‚à•\ژ¦‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپA—ھ‹L‚µ‚ؤ‚ ‚é‚à‚ج‚à‘½‚¢‚ج‚إپA”شچ†‚ئچ‡‚ي‚¹‚ؤژو•t‚¯ˆت’u‚ًٹm”F‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

‚q‚حگشگFپA‚x‚ح‰©گFپA‚f‚ح—خگFپA‚ج”Œُƒ_ƒCƒIپ[ƒh‚إ‚·پB

”Œُƒ_ƒCƒIپ[ƒh‚ة‚حŒü‚«‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBŒü‚«‚ًٹشˆل‚¦‚ب‚¢‚و‚¤‚ةڈ\•ھ’چˆس‚µ‚ؤژو•t‚¯‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

| •”•i”شچ† |

گMچ†–¼ |

گF |

| 96 |

Drd |

Y |

| 97 |

d7 |

R |

| 98 |

d6 |

R |

| 99 |

d5 |

R |

| 100 |

d4 |

R |

| 101 |

d3 |

R |

| 102 |

d2 |

R |

| 103 |

d1 |

R |

| 104 |

d0 |

R |

| 105 |

Dwr |

G |

| 106 |

Erd |

Y |

| 107 |

e7 |

R |

| 108 |

e6 |

R |

| 109 |

e5 |

R |

| 110 |

e4 |

R |

| 111 |

e3 |

R |

| 112 |

e2 |

R |

| 113 |

e1 |

R |

| 114 |

e0 |

R |

| 115 |

Ewr |

G |

| 116 |

Brd |

Y |

| 117 |

b7 |

R |

| 118 |

b6 |

R |

| 119 |

b5 |

R |

| 120 |

b4 |

R |

| 121 |

b3 |

R |

| 122 |

b2 |

R |

| 123 |

b1 |

R |

| 124 |

b0 |

R |

| 125 |

Bwr |

G |

| 126 |

Crd |

Y |

| 127 |

c7 |

R |

| 128 |

c6 |

R |

| 129 |

c5 |

R |

| 130 |

c4 |

R |

| 131 |

c3 |

R |

| 132 |

c2 |

R |

| 133 |

c1 |

R |

| 134 |

c0 |

R |

| 135 |

Cwr |

G |

| 136 |

Ard |

Y |

| 137 |

a7 |

R |

| 138 |

a6 |

R |

| 139 |

a5 |

R |

| 140 |

a4 |

R |

| 141 |

a3 |

R |

| 142 |

a2 |

R |

| 143 |

a1 |

R |

| 144 |

a0 |

R |

| 145 |

Awr |

G |

| 145-2 |

Hlsel |

Y |

| 146 |

Hrd |

Y |

| 147 |

h7 |

R |

| 148 |

h6 |

R |

| 149 |

h5 |

R |

| 150 |

h4 |

R |

| 151 |

h3 |

R |

| 152 |

h2 |

R |

| 153 |

h1 |

R |

| 154 |

h0 |

R |

| 155 |

Hwr |

G |

| 156 |

Lrd |

Y |

| 157 |

l7 |

R |

| 158 |

l6 |

R |

| 159 |

l5 |

R |

| 160 |

l4 |

R |

| 161 |

l3 |

R |

| 162 |

l2 |

R |

| 163 |

l1 |

R |

| 164 |

l0 |

R |

| 164-2 |

Lwr |

G |

| 199 |

WKLrd |

Y |

| 200 |

l7 |

R |

| 201 |

l6 |

R |

| 202 |

l5 |

R |

| 203 |

l4 |

R |

| 204 |

l3 |

R |

| 205 |

l2 |

R |

| 206 |

l1 |

R |

| 207 |

l0 |

R |

| 208 |

WKLwr |

G |

ˆبڈم‚إپAپm‚SپnƒŒƒWƒXƒ^‰ٌکH‚جƒnƒ“ƒ_•t‚¯چى‹ئ‚حٹ®—¹‚إ‚·پB

پœ‚Sپ|‚UپD“®چىƒeƒXƒg

چ،‰ٌ‚حƒŒƒWƒXƒ^‰ٌکH‚ًژہ‘•‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپAژc”O‚ب‚ھ‚çپA‚»‚ꂾ‚¯‚إ‚ح“®چى‚جƒeƒXƒg‚حچs‚¦‚ـ‚¹‚ٌپB

ƒپƒ‚ƒٹ‚ج‚ئ‚«‚حƒgƒOƒ‹ƒXƒCƒbƒ`‚ًژg‚ء‚ؤپAƒپƒ‚ƒٹ‚ة’¼گعƒfپ[ƒ^‚ًڈ‘‚«چ‚ٌ‚¾‚èپAƒfپ[ƒ^‚ً“ا‚فڈo‚µ‚½‚è‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB

‚µ‚©‚µƒŒƒWƒXƒ^‚حپAƒ_ƒCƒŒƒNƒg‚ةƒAƒNƒZƒX‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپBƒvƒچƒOƒ‰ƒ€‚ج“®چى‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ح‚¶‚ك‚ؤƒAƒNƒZƒX‚·‚邱‚ئ‚ھ‰آ”\‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

‚إ‚·‚©‚çپAƒŒƒWƒXƒ^‚ج“®چى‚جٹm”F‚حپA‚±‚ج‚ ‚ئ‚جٹe–½—ك‰ٌکH‚ًژہ‘•‚µ‚ؤپA‚»‚ج–½—ك‚ج“®چىٹm”F‚ً‚·‚é‚ج‚ئˆêڈڈ‚ةچs‚ء‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

پ™پ™پ™ˆبڈم‚ھ‘g—§گà–¾ڈ‘‚©‚ç‚جƒRƒsپ[‚إ‚·پ™پ™پ™

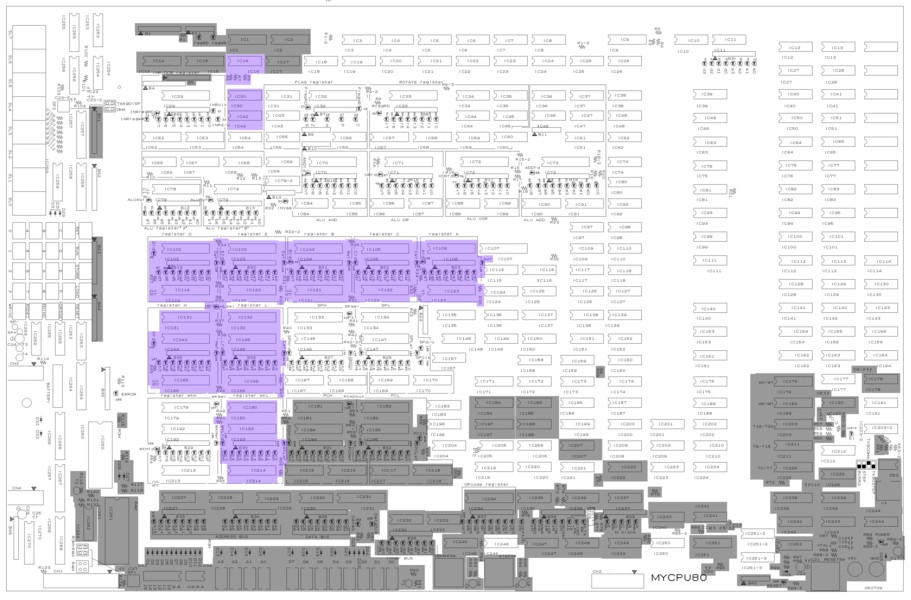

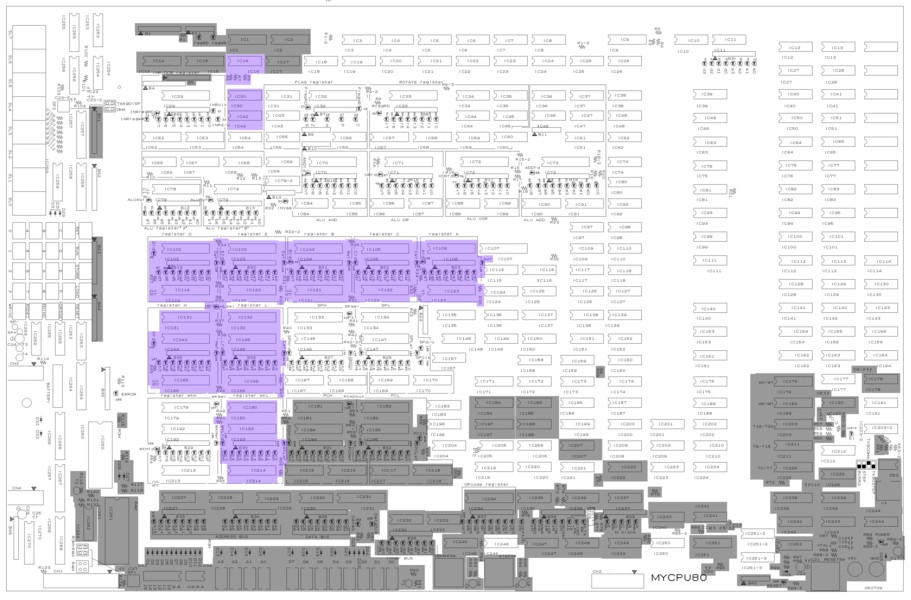

پœ‘g—§چى‹ئ‚ً‚µ‚½•”•ھ‚ج‰ٌکHگ}‚إ‚·

چ،‰ٌ‚جپm‚SپnƒŒƒWƒXƒ^‰ٌکH‚ج‘g—§چى‹ئ‚ةٹضŒn‚·‚é•”•ھ‚ج‰ٌکHگ}‚إ‚·پB

ƒٹƒ“ƒN‚ًƒNƒٹƒbƒN‚µ‚ؤ‚²——‚‚¾‚³‚¢پB

‚l‚x‚b‚o‚t‚W‚O‰ٌکHگ}‡‚‚S

‚l‚x‚b‚o‚t‚W‚O‰ٌکHگ}‡‚‚U

‚l‚x‚b‚o‚t‚W‚O‰ٌکHگ}‡‚‚V

‚l‚x‚b‚o‚t‚W‚O‰ٌکHگ}‡‚‚W

‚l‚x‚b‚o‚t‚W‚O‰ٌکHگ}‡‚‚P‚R

‚»‚ꂼ‚ê‚ج‰ٌکHگ}‚إپAژ‡گF‚إ’…گF‚µ‚½•”•ھ‚ھچ،‰ٌژہ‘•‚µ‚½‚ئ‚±‚ë‚إ‚·پB

‰ٌکHگ}‚ج’…گF‚ة‚آ‚¢‚ؤ

پm‘و‚R‚O‚W‰ٌپn‚جپm’چ‹L‚Qپn‚ً‚¨“ا‚ف‚‚¾‚³‚¢پB

پœƒVƒ‹ƒNگ}‚ة‚àگF‚ً‚آ‚¯‚ـ‚µ‚½

‘g•t‚¯‚ھچد‚ٌ‚¾•”•ھ‚ھˆê–ع‚إ‚ي‚©‚é‚و‚¤‚ةپAƒVƒ‹ƒNگ}‚ة‚à’…گF‚µ‚ـ‚µ‚½پB

چ،‰ٌ‚جچى‹ئ•”•ھ‚حژ‡گF‚إ’…گF‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

‘O‰ٌ‚ـ‚إ‚جچى‹ئ•”•ھ‚حٹDگF‚ة‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB

ƒVƒ‹ƒNگ}‚ًƒNƒٹƒbƒN‚·‚é‚ئپAٹg‘ه‰و‘œ‚ًŒ©‚ç‚ê‚ـ‚·پB

ٹg‘ه‰و‘œ‚حƒTƒCƒY‚ھ‘ه‚«‚¢پi–ٌ‚PپD‚V‚l‚aپj‚ج‚إپAƒCƒ“ƒ^پ[ƒlƒbƒg‚ج’ل‘¬گع‘±ٹآ‹«‚إ‚حƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒh‚ةژٹش‚ھ‚©‚©‚è‚ـ‚·پB‚²’چˆس‚‚¾‚³‚¢پB

پœ‰ك‹ژ‹Lژ–‚ض‚جƒٹƒ“ƒN

چ،‰ٌ‘g—§‚ًٹ®—¹‚µ‚½پAپm‚SپnƒŒƒWƒXƒ^‰ٌکH‚ة‚آ‚¢‚ؤگà–¾‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‰ك‹ژ‹Lژ–‚ض‚جƒٹƒ“ƒN‚ً‚آ‚¯‚é‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½پB

‰ٌکHگ}‚ً‚²——‚¢‚½‚¾‚¢‚ؤپAپu‚ب‚ٌ‚إ‚±‚ٌ‚ب‰ٌکH‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ٌ‚¾پHپv‚ئژv‚ي‚ꂽ‚ئ‚«‚ب‚ا‚ة‚حپA‚؛‚ذ‚²چؤ“ا‚ًپB

‚O‚Wپ^‚Vپ^‚R‚Pپ@پ@پm‘و‚Q‚R‰ٌپnپœ‚Q–‡–ع‚جٹî”آگ}‚جژتگ^‚إ‚·پœڈ‚µ‚¸‚آپA‰ٌکH‚جگà–¾‚ً‚ح‚¶‚ك‚ـ‚µ‚ه‚¤پœƒŒƒWƒXƒ^‚ج‰ٌکHگ}‚إ‚·پB‚`پA‚aپA‚bپA‚cپA‚d‚جٹeƒŒƒWƒXƒ^‚إ‚·پœ‚gƒŒƒWƒXƒ^‚ئ‚kƒŒƒWƒXƒ^‚إ‚·پœ“àڈڈ‚جƒڈپ[ƒNƒŒƒWƒXƒ^‚إ‚·

‚O‚Xپ^‚Uپ^‚P‚Wپ@پ@پm‘و‚Q‚T‚R‰ٌپnپœ‚l‚n‚uپ@‚gپC‚l‚ھŒë“®چى‚µ‚ؤ‚¢‚éپHپœ‚l‚n‚uپ@‚’پC‚l‚جƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒOƒ`ƒƒپ[ƒgپœ‚ب‚؛‚q‚d‚s‚حƒ_ƒپ‚إپA‚q‚t‚m‚ح‚و‚©‚ء‚½‚ج‚©پHپœ‚½‚ـ‚½‚ـ‚q‚d‚sƒ‹پ[ƒ`ƒ“‚جڈمˆتƒAƒhƒŒƒX‚ھ‚O‚P‚¾‚ء‚½‚©‚çپœ‚ئ‚±‚ë‚إپA‚l‚n‚uپ@‚gپC‚l‚ح‚ا‚¤‚·‚é‚جپH

‚O‚Xپ^‚Uپ^‚P‚Xپ@پ@پm‘و‚Q‚T‚S‰ٌپnپœ‘O‰ٌ‚جگà–¾‚ة’ا‹L‚µ‚ـ‚µ‚½پœژژچىٹî”آ‚à•دچX‚µ‚ـ‚µ‚½

‚Q‚O‚O‚XپD‚WپD‚P‚W‚•‚گ‚Œ‚ڈ‚پ‚„

‘O‚ض

ژں‚ض

ƒzپ[ƒ€ƒyپ[ƒWƒgƒbƒv‚ض–ك‚é